I. Субъективность, объективность и интерсубъективность в художественной критике.

ㅤНа первый взгляд, это кажется простым любопытством: зачем объективно оценивать аниме. Но если всмотреться внимательнее, за ним скрыта целая система недопониманий: о природе искусства, о роли критики, о функциях мнения в публичном пространстве. Во-первых, люди приходят к просмотру аниме с разными мотивациями. Кто-то хочет расслабиться, кто-то — поддержать диалог с близкими. Кто-то — заполнить пустоту. Все эти причины валидны. Но если человек задаёт вопрос оценки, он уже выходит за пределы чисто потребительского интереса. И вот тут критически важно провести грань: оценка — это не то же самое, что впечатление.

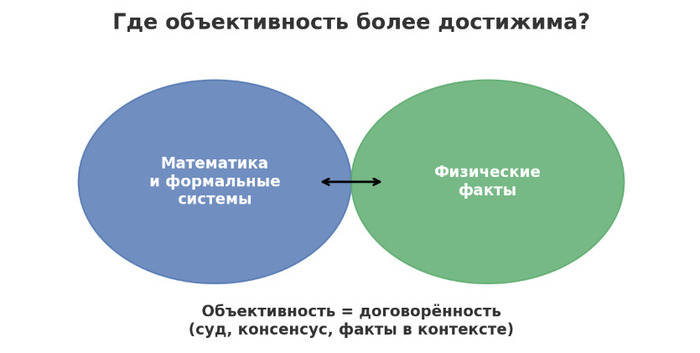

ㅤФормулировка «объективно оценить» искусство изначально хромает. Она основана на наивной бинарности: будто существует только два варианта — либо полная субъективность («я так чувствую»), либо некий внешний абсолют. Но в действительности существует третий путь — интерсубъективность (см. Габермас, The Theory of Communicative Action, том I, стр. 287), которая является развитием трансцендентальной интерсубъективности у Гуссерля (см. Cartesian Meditations, пятая медитация) и получает развитие у Шютца и позже у Бурдьё, в частности в понятии habitus (см. The Logic of Practice, глава II, параграф 4). Чтобы понять, как она работает, нужно развести три термина.

1. Субъективщина. Субъективщина — это мнение, основанное исключительно на личном ощущении, вкусе, настроении. Оно не предполагает аргументации, не может быть передано, верифицировано или обсуждено как рациональное суждение. В феноменологии он соответствует до-сознательной интенциональности, когда акт восприятия ещё не оформлен в смысл (см. Гуссерль, Logical Investigations, том II, § 15–17).

Пример:

— «Мне не понравилось аниме, потому что я не люблю меха».

— «Главный герой бесит. Просто не моё».

— «Это круто, потому что я плакал».

С этим связаны эмоциональные эвокации (см. Collingwood, The Principles of Art, гл. III), но такие суждения не допускают спора или уточнения.

2. Объективность. Объективность — это то, что можно зафиксировать, измерить, описать без привязки к личному вкусу. Подобное понимание объективности в искусстве восходит к формализму (см. Шкловский, Искусство как приём, 1917) и к аналитической эстетике (см. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, гл. 2).

В искусстве к этому относятся:

— Формальные характеристики (монтаж, длительность, структура повествования).

— Технические детали (цветовая палитра, частота кадров, тип камеры).

— Исторические факты (год выпуска, автор, стиль).

Эти характеристики — фактическая база, без которой невозможно последующее осмысление (см. Noël Carroll, The Philosophy of Art, гл. 4).

3. Интерсубъективность. Интерсубъективность — это система оценок, которая формируется в рамках культуры, сообщества, профессионального дискурса. Это согласованные (хотя и спорные) подходы к анализу, базирующиеся на:

— Теории (кинематографической, литературоведческой, визуальной и пр.);

— Практике (академической, режиссёрской, редакторской);

— Критике (институциональной, жанровой, исторической).

Это поле аргументированной оценки, где: суждение поддаётся обсуждению; критерии можно обозначить; выводы встроены в контекст.

ㅤЗдесь важно сделать одно уточнение: интерсубъективность не есть «искусственно навязанный» сверху набор норм. Её создают не теоретики, а практики: режиссёры, сценаристы, монтажёры, редакторы. Именно они в своей ежедневной практике апробируют и закрепляют решения, которые со временем становятся: жанровыми конвенциями, структурами повествования, выразительными визуальными приёмами. А уже потом — эти принципы описываются, обобщают её, формулируют на языке понятий — и возвращают обратно в практику. Когда в 1960-х режиссёры начали использовать jump cuts (резкий монтаж с пропущенным кадром), это было сначала новаторским решением (Годар, На последнем дыхании, 1960), потом — стилистическим приёмом, а затем — учебным элементом анализа монтажа. Так конвенция, родившаяся в контркультурном эксперименте, стала нормой критического анализа.

ㅤДаже когда ты просто смотришь аниме и говоришь: «

ㅤЧтобы разобраться, на каком уровне находимся мы сами, полезно разграничить:

Сенсорное — нравится / не нравится. Первичный уровень. Быстрый, автоматический. Основан на до-критическом впечатлении.

Импрессионистское — нравится потому, что напомнило, вызвало ассоциацию, понравился герой. Всё ещё субъективно, но уже оформлено в язык.

Аналитическое — «работает потому, что...», «темп не выдержан из-за...», «персонаж не раскрыт, потому что...». Здесь начинается критика.

Импрессионистское — нравится потому, что напомнило, вызвало ассоциацию, понравился герой. Всё ещё субъективно, но уже оформлено в язык.

Аналитическое — «работает потому, что...», «темп не выдержан из-за...», «персонаж не раскрыт, потому что...». Здесь начинается критика.

ㅤЭто не значит, что только аналитика «правильна». Все уровни важны. Но аналитический уровень — единственный, где мнение может стать предметом спора, аргументации, переосмысления. Здесь начинается критическая культура — как пространство не только вкуса, но и критериев. При этом и сам аналитик в своих оценках опирается на нормы, выработанные сообществом — авторским, теоретическим, институциональным.

ㅤИменно в этой точке — когда частное высказывание вступает в диалог с коллективными представлениями — сенсорное суждение становится интерсубъективным. А интерсубъективное, распространяясь и закрепляясь, становится (в пределах культуры) функционально объективным. Таким образом, критика — это не отказ от вкуса, а его обобщение и соотнесение с тем, как смотрят, думают и создают другие.

II. История эстетики: от античности до постмодерна.

ㅤТермин «эстетика» ввёл Александр Баумгартен в середине XVIII века (Aesthetica, 1750) как «науку о чувственном познании» (scientia cognitionis sensitivae).

Однако предмет — размышления о прекрасном, гармонии, соотношении формы и содержания — существовал задолго до появления самого слова.

Часть I — От философии прекрасного к классическим канонам

В архаическую и классическую эпоху на территории Древней Греции, Ионии (западное побережье Малой Азии) и Великой Греции (Южная Италия и Сицилия) формируется основной понятийный аппарат эстетики:

❯ Калокагатия — единство красоты (kalos) и добра (agathos) как морально-эстетического идеала (см. Werner Jaeger, Paideia: The Ideals of Greek Culture, гл. III);

❯ Мимесис — подражание природе или реальности, как основа художественного творчества;

❯ Представления о гармонии и пропорции — взаимосвязи частей и целого, как материального, так и духовного порядка.

1. Пифагор (VI в. до н. э.)

— Рассматривал космос как гармоническое целое, основанное на числовых соотношениях.

— Применял математические пропорции к музыке (создание гамм через деление струн) и архитектуре.

— Идея: красота = выражение математического порядка.

2. Платон (427–347 до н. э.)

— Красота существует в виде эйдоса (идеи), независимого от конкретных объектов.

— Искусство — лишь подражание идеальным формам (мимесис второго порядка), а потому оно менее ценно, чем философское познание.

— Делил искусство на полезное (воспитывающее) и вредное (искажающее истину), особенно опасаясь силы поэзии и театра

3. Аристотель (384–322 до н. э.)

— Понимал искусство как сознательное воспроизведение действительности (мимесис), но с целью вызвать катарсис (очищение через эмоции).

— Ввёл анализ драматургии: единство места, времени, действия.

— Указал, что искусство познаёт общее через частное, обобщая индивидуальный опыт.

4. Поликлет (V в. до н. э.)

— Автор трактата «Канон», в котором установил пропорции человеческого тела, воплотив их в статуе Дорифор.

— Установил математическое соотношение частей человеческого тела (прототип золотого сечения в пластике).

Без них невозможно было бы развитие средневековой, ренессансной и современной эстетики. Эти подходы будут не просто сохранены, но и встроены в интерсубъективную систему оценки искусства — от монастырских скрипториев и академий Возрождения до критики XX века.

2. Средневековье — теоцентризм и символ

V–XIV вв. — христианская Европа: Запад (латинская традиция — Рим, Каролингское возрождение, схоластика) и Восток (Византия, православный Восток).

После распада Западной Римской империи (476) христианство становится доминирующей мировоззренческой системой. Происходит синтез античного философского наследия и библейского откровения.

Эстетика Средневековья полностью встроена в религиозную картину мира. Красота понимается как проявление Божественного порядка, а искусство — как инструмент воспитания веры. Главная установка — теоцентризм: всё прекрасное связано с Богом и служит Ему.

1. Аврелий Августин (354–430)

— Красота = ordo (порядок), внутреннее согласие частей в соответствии с Божественным замыслом.

— Эстетика вторична по отношению к этике и богословию: прекрасное ценно постольку, поскольку оно ведёт к истине.

— Разделял «высшую» красоту (вечную, духовную) и «низшую» (временную, чувственную).

2. Псевдо-Дионисий Ареопагит (V–VI вв.)

— Теория света: свет — метафора Божественного присутствия; золото, сияние и блеск в храмовом искусстве символизируют нетварный свет.

— Эстетическая ценность предмета определяется его способностью возводить ум к Богу (аналог неоплатонической «анамнезис» — восхождения к источнику красоты).

3. Фома Аквинский (1225–1274) — вершина схоластической систематизации.

— В Summa Theologiae (I, q.39, a.8) определял красоту как сочетание трёх свойств: целостности (integritas), пропорции (consonantia) и ясности (claritas).

— Развил аристотелевское понимание искусства как упорядоченной деятельности, но подчинённой высшей цели — прославлению Творца.

— Впервые в Средневековье дал строгие критерии прекрасного в терминах философской логики.

3. Возрождение — антропоцентризм и возвращение к античности

Период: XIV–XVI вв.

География: Италия (Флоренция, Рим, Венеция), затем Северная Европа (Германия, Нидерланды).

— Кризис позднего Средневековья (Чёрная смерть, Столетняя война, упадок феодальных структур);

— Возрождение городских республик, развитие торговли и меценатства (Медичи, Сфорца);

— Открытие и перевод античных текстов, формирование гуманизма.

Антропоцентризм — человек становится мерой всех вещей (возвращение к Протагору, но в новой гуманистической интерпретации).

Искусство выходит за пределы чисто религиозных задач, становясь средством познания природы и самого человека.

Происходит переход от символического (средневековая иконография) к миметическому искусству: картина осмысляется как «окно в мир».

Ключевые черты эстетики Возрождения:

❯ Интерес к земной, чувственной красоте;

❯ Рациональное построение пространства (перспектива);

❯ Гармония человеческого тела, основанная на анатомии и измерениях;

❯ Свет и тень как средства объёмности, а не только символизма.

1. Леон Баттиста Альберти (1404–1472)

— De pictura (1435): разработка линейной перспективы как строгой системы построения пространства.

— Картина = finestra aperta («открытое окно»), сквозь которое зритель видит изображённый мир.

— Эстетика связана с рациональной геометрией и пропорцией.

2. Леонардо да Винчи (1452–1519)

— Синтез искусства и науки: изучение анатомии, гидродинамики, оптики.

— Введение сфумато и «атмосферной перспективы» для передачи глубины и мягкости формы.

— Художник мыслится как исследователь природы.

3. Альбрехт Дюрер (1471–1528)

— Математизация пропорций, создание «канона» человеческих измерений.

— Перенос итальянской перспективы в североевропейскую живопись и гравюру.

— Сочетание реалистического наблюдения с символическими элементами.

4. XVII–XIX века — рационализм, романтизм и рождение эстетики как науки

Франция, Германия, Англия, затем вся Европа.

— Научная революция (Галилей, Ньютон), укрепление рационализма;

— Просвещение и секуляризация культуры;

— Кризис классических форм и реакция романтизма;

— Формирование эстетики как самостоятельной философской дисциплины.

Эпоха от Нового времени до конца XIX века создала теоретический фундамент современной эстетики: систематизацию знаний, философское осмысление искусства, попытку соединить субъективное восприятие с объективными принципами.

Рационализм и классицизм (XVII–XVIII вв.)

❯ Идеал гармонии, порядка и следования разуму;

❯ Искусство подчиняется универсальным правилам формы и содержания;

❯ Французская академическая традиция (Н. Буало, L’Art poétique, 1674) кодифицирует жанры, стили и композиционные нормы.

Возникновение эстетики как науки

❯ Александр Баумгартен (1714–1762)

— Aesthetica (1750): вводит термин «эстетика» как «науку о чувственном познании» (scientia cognitionis sensitivae).

— Красота = совершенство в сфере чувственного восприятия.

❯ Иммануил Кант (1724–1804)

— Критика способности суждения (1790): анализ природы эстетического суждения.

— Эстетическое суждение субъективно (основано на чувстве удовольствия), но претендует на всеобщность через «общее чувство» (sensus communis).

— Разграничивает категории прекрасного и возвышенного.

Немецкая классическая философия

❯ Гегель (1770–1831)

— История искусства = процесс саморазвертывания Абсолютного духа.

— Деление искусств на символическое, классическое и романтическое.

— В Новое время философия начинает замещать искусство как носитель истины.

Романтизм (конец XVIII — XIX вв.)

❯ Реакция на рационализм и академизм Просвещения;

❯ Культ субъективности, оригинальности, внутреннего мира художника;

❯ Разработка категории возвышенного (Э. Бёрк, Ф. Шеллинг);

❯ Понятие гения — творца, не подчиняющегося правилам, а создающего их.

Часть II — XX–XXI века: от модернизма до деконструкции

1. Модернизм — поиск нового языка (начало — середина XX века)

— Первая мировая война и крах веры в прогресс;

— Научно-технические революции (авиация, радио, кино);

— Урбанизация и массовая культура;

— Философские сдвиги — от рационализма к иррационализму и экзистенциализму.

Модернизм отказывается от жёстких канонов прошлого. Художник перестаёт быть «хранителем традиции» и становится изобретателем языка. Искусство больше не обязано воспроизводить реальность — оно создаёт собственные миры и формы.

Философия:

❯ Фридрих Ницше — переоценка ценностей, отказ от абсолютных норм;

❯ Анри Бергсон — интуиция как способ постижения реальности, поток времени (durée).

Живопись:

❯ Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак) — разложение формы на геометрические элементы;

❯ Супрематизм (К. Малевич) — «чистое» искусство, освобождённое от предметности.

Литература:

❯ Поток сознания (Дж. Джойс, В. Вулф) — передача субъективного восприятия времени и опыта.

Кино:

❯ Монтаж аттракционов (С. Эйзенштейн) — создание эмоционального воздействия через столкновение кадров;

❯ Киноправда (Д. Вертов) — документализм как художественный приём.

2. Формализм и структурализм (1920-е — 1970-е)

— Развитие лингвистики (Соссюр) и семиотики;

— Поворот к изучению формы, структуры и «механики» искусства;

— Влияние на критику, литературоведение, киноанализ и теорию медиа.

Русский формализм

❯ Виктор Шкловский — концепция остранения (придание привычным вещам нового, неожиданного облика, чтобы «оживить» восприятие);

❯ Юрий Тынянов — исследование эволюции литературных приёмов как самостоятельной системы;

❯ Сосредоточенность на технических аспектах произведения (сюжет, композиция, ритм).

Структурализм

❯ Ролан Барт — текст как система знаков, «смерть автора» и приоритет интерпретации читателя;

❯ Клод Леви-Стросс — мифы и искусство как универсальные структуры, повторяющиеся в разных культурах;

❯ В кино и анимации структурализм позволяет рассматривать произведение как «язык» со своей грамматикой и словарём приёмов.

3. Постструктурализм — кризис центра (1970-е — 1990-е)

— Разочарование в универсальных теориях и «больших нарративах» модернизма;

— Переход от поиска единой структуры к вниманию к множественности интерпретаций;

— Рост влияния культурных исследований, гендерных и постколониальных теорий.

❯ Жак Деррида — деконструкция: выявление скрытых допущений и внутренних противоречий текста; смысл никогда не фиксирован, он расслаивается в процессе чтения.

❯ Мишель Фуко — анализ дискурсов: тексты и практики формируют системы власти; культура — это сеть норм, а не нейтральная среда.

❯ Жан-Франсуа Лиотар — конец больших нарративов: отказ от универсальных историй прогресса, замена их множеством локальных историй.

— Разрушение авторской монополии на смысл: интерпретация переходит к аудитории, фан-сообществам, ремикс-культуре.

— Множество альтернативных прочтений и «версий» канона.

— Стилизация под чужие жанры и цитатность как сознательный приём.

Есть ли объективные принципы восприятия?

ㅤДа, есть. Некоторые элементы искусства (в том числе в аниме, кино, литературе, музыке и визуальном дизайне) основаны на свойствах человеческого восприятия, которое: биологически обусловлено (строение глаза, уха, мозга), повторяемо в реакциях, изучаемо экспериментально и теоретически.

Примеры таких принципов

1. Композиция и симметрия

— Горизонтальная и вертикальная симметрия воспринимаются как устойчивость, равновесие.

— Диагонали — создают напряжение и динамику.

— «Правило третей» (в изобразительном искусстве и кинематографии) — улучшает фокус внимания.

Эти принципы активно используются в живописи, кино, анимации, рекламе, и работают вне культурных различий.

2. Цветовые сочетания

— Тёплые цвета (красный, оранжевый) вызывают возбуждение, агрессию, тревогу.

— Холодные (синий, зелёный) — спокойствие, отстранённость.

— Контрастные цвета (жёлтый+фиолетовый, красный+зелёный) усиливают восприятие, «выделяют» объекты.

3. Ритм, темп, повтор

— Повторяющиеся элементы создают ощущение порядка.

— Нарушение ритма воспринимается как «сбой» или драматургический поворот.

— Быстрый темп — напряжение; замедление — акцент.

4. Внимание и фокус

— Зрение направляется туда, где высокий контраст, движение или лицевое выражение.

— Центр кадра и область золотого сечения — естественные точки фокусировки взгляда.

II. Введение. Что такое объективность?

ㅤМы слышим это слово повсюду: в журналистике, науке, философии и даже в повседневных разговорах, но мало кто по-настоящему понимает, что оно означает. Традиционно «объективность» — это факт, не зависящий от мнения. Кажется просто?

ㅤДаже наука, считающаяся оплотом рациональности, не свободна от предвзятости: учёные сами выбирают, какие гипотезы проверять, какие данные учитывать, а их инструменты ограничены рамками текущей парадигмы. Квантовая физика, например, разрушает само понятие объективного наблюдателя. Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что сам факт наблюдения влияет на наблюдаемый объект. Таким образом, объективное измерение становится невозможным, потому что сам процесс вмешательства в реальность уже меняет её. Также многие фундаментальные научные теории основываются на косвенных данных. Например, частицы, такие как кварки, не могут быть непосредственно наблюдаемы. Мы принимаем их существование на основе косвенных доказательств, таких как поведение других частиц в ускорителях.

ㅤㅤㅤㅤ

835x421

835x421 840x421

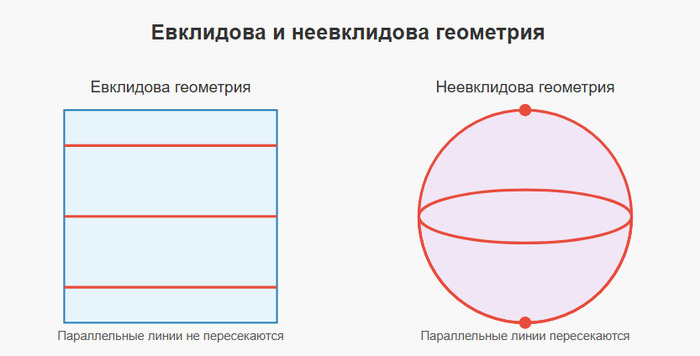

840x4211. Математика и формальные системы. В этих областях можно достичь определенного уровня объективности, потому что два плюс два будет всегда четыре, и неважно, что ты об этом думаешь. Но даже здесь всё зависит от правил, которые установили. Например, евклидова геометрия кажется объективной, пока мы не сталкиваемся с неевклидовыми пространствами. В одной системе параллельные линии не пересекаются, в другой — могут.

2. Физические факты. Да, если я скажу, что Земля вращается вокруг Солнца, это объективно с точки зрения нашего текущего понимания астрономии. В эпоху Птолемея «объективным» было геоцентрическое представление. Ньютоновская механика была догмой, пока Эйнштейн не доказал, что пространство и время относительны.

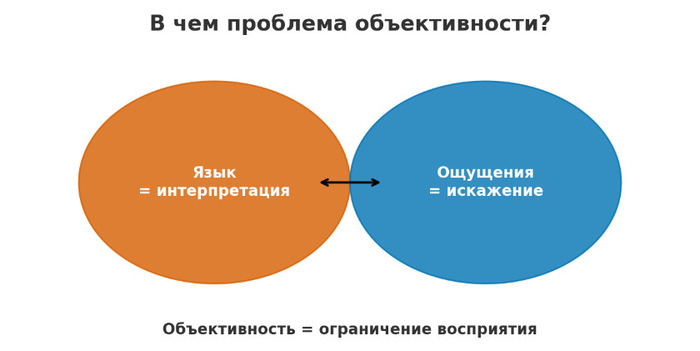

3. Ты думаешь на языке, а язык — это уже интерпретация мира. Даже то, как мы структурируем предложения, уже может искажать реальность. Если в языке нет слова для концепции, она почти не существует в сознании носителей. Например, в японском есть слово tsundoku — привычка покупать книги и никогда их не читать. В русском или английском аналогов нет, но явление существует.

4. Наши органы чувств постоянно искажают информацию. То, как мы видим, слышим и воспринимаем мир, уже ограничено нашими физическими возможностями. Цвета не существуют — это просто электромагнитные волны. Запахи — это молекулы, но мы их не осознаём, пока они не попадают в рецепторы.

833x424

833x424ㅤВывод: человечество на протяжении веков пыталось подогнать реальность под рамки логики, но чем больше мы стремимся объяснить, тем менее стабильным и предсказуемым становится окружающий нас мир. Логика даёт нам узкий угол зрения, ограничиваясь лишь тем, что возможно определить как «А, следовательно, Б». Это мышление, сформированное для выживания, а не для понимания бесконечной сложности мира. Поэтому попытки судить мир логикой в лучшем случае приведут к искажённой картине, а в худшем — к полному заблуждению.

ㅤКогда мы говорим об объективности в рамках нашей статьи, мы имеем в виду стремление к нейтральному взгляду, хотя бы приближенному. Это умение видеть плюсы и минусы каждой стороны, даже если одна из них тебе ближе. Чем больше перспектив учтено, чем меньше эмоций и когнитивных искажений — тем ближе к объективному пониманию.

III. Что есть искусство: между объектом и интерпретатором.

ㅤ«А вдруг это просто чайка срет?» — классический вопрос зрителя, столкнувшегося с произведением, которое он не понял. А может, и правда. Может, автор ничего не имел в виду. Может, вообще был пьян. Но это ничего не меняет. Образ может работать и без сознательной авторской установки.

ㅤСмысл в искусстве может быть намеренным, а может быть интуитивным или даже случайным. Автор может: чётко знать, что он хочет сказать, и выстроить структуру под эту мысль; просто интуитивно собирать образы, не осознавая до конца, как они будут интерпретированы; ничего не закладывать, но объект всё равно вызовет у зрителя переживание, ассоциацию, размышление.

ㅤПочему так происходит? Потому что: он работает через интуицию, чувства, архетипы; он затрагивает коллективные, бессознательные структуры; он не может предугадать, в каком контексте зритель будет это читать. Художник не может контролировать всех этих факторов. Он может их учитывать — но никогда не охватит полностью. Поэтому многие смыслы, которые рождаются в контакте с произведением, не обязаны быть заложенными.

ㅤЗначит ли это, что любой смысл — валиден? Нет. Есть простая проверка. Если: у тебя есть наблюдение, оно подтверждается в структуре произведения (монтажом, ритмом, композицией, символами), ты можешь аргументировать свою интерпретацию, то это — тогда это не натяжка, а осмысленная работа восприятия.

IV. В чём различия искусство и товара?

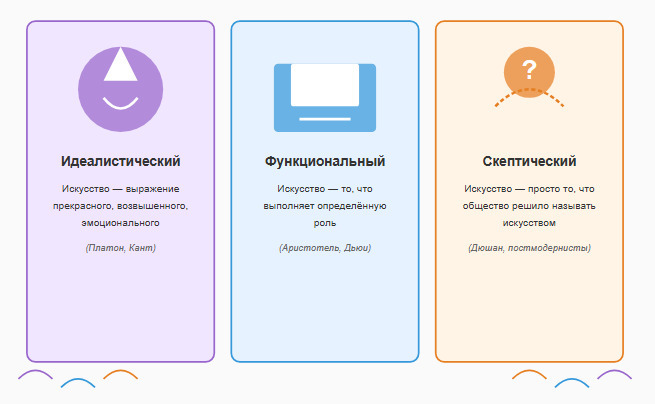

ㅤㅤЧеловечество спорит об этом веками. Каждая эпоха и школа предлагает своё. И это уже само по себе — факт. Почему? Потому что искусство — это концепция, а концепции существуют не в объективной реальности, а в человеческом восприятии. Если бы вы запросили «научную ссылку» на точное определение искусства, вам пришлось бы получить десятки ссылок — и всё равно не найти единого ответа. Просто потому, что научного консенсуса по определению искусства не существует.

❯ Моррис Вайц (Morris Weitz), один из наиболее цитируемых философов искусства XX века, утверждал: «Искусство — это открытая концепция, которую невозможно зафиксировать одним определением».

❯ Джордж Дики предложил институциональную теорию искусства: «Искусство — это то, что арт-сообщество называет искусством». Но и это — лишь одна из точек зрения.

❯ Лев Толстой, Нельсон Гудман, Ганс-Георг Гадамер, Артур Данто — все они предлагали собственные подходы, часто вступающие в противоречие друг с другом.

Это объясняет, почему у разных культур — разные взгляды на искусство. Иногда это путают с субъективизмом — мол, раз нет единого ответа, значит, всё «на вкус и цвет». Но это не так. Вкус — субъективен. Тебе может нравиться одно, мне — другое. Это нормально. Но критерии — существуют. Не абсолютные, но интерсубъективные — то есть общие внутри профессионального сообщества.

Например, объективные принципы композиции, симметрии, цветовых сочетаний влияют на восприятие произведения независимо от того, осознаёт ли зритель эти элементы или нет. Эти принципы не сводятся только к вкусу, а базируются на опыте, наблюдении и анализе. Они могут быть проверяемы, и в этом смысле — условно-объективны.

ㅤИтак, существует три ключевых взгляда на искусство:

655x404

655x404ㅤОднако, они слишком абстрактны, поэтому дадим более рабочее определение, которое можно использовать для анализа:

1. Искусство — это когда форма служит идее. Это выражение мыслей, эмоций, мировоззрения через визуальный, звуковой или повествовательный язык. Оно задаёт вопросы, провоцирует, заставляет думать. Оно не боится неудобных тем. И оно не исчерпывается утилитарной функцией.

2. Товар — это когда форма заменяет идею. Это продукт, заточенный под максимальную продажу. Диски, фигурки, гача-игры, билеты на ивенты. Смысл, эстетика, идея вторичны, если они вообще есть.

Аниме может быть и тем, и другим. Разница — в цели: если сначала стоит идея, а потом — коммерческая упаковка, это потенциально искусство. Если же идея — просто обёртка для мерча и фигурок, это товар. Важно понимать: наличие продажи не делает вещь плохой. Но отсутствие мысли — делает.

Можно также искусственно размыть границы, чтобы впаривать людям всякую чушь. Именно это делают современные галереи с их «концептуальным искусством» — когда в зале стоит унитаз, а толпа интеллектуалов обсуждает «глубокий смысл».

V. Жанровая социология: откуда берётся мусор

ㅤЛюбой жанр, если он становится массовым, проходит примерно одну и ту же эволюцию:

ᐳ Жанр появляется как новая форма выражения. Он свежий, провокационный, идейный, личный. Пример: первые иссекаи или меха-аниме — это были размышления о власти, войне, мире, идентичности.

ᐳ Жанр закрепляется, становится узнаваемым. Появляются устойчивые тропы, зритель понимает «что ожидать». Это ещё не плохо, но уже предсказуемо.

ᐳ Продюсеры понимают, как это продавать. Начинается массовое клонирование: пять новых тайтлов с одинаковым сюжетом, только глазки другого цвета. Цель — не высказаться, а продать фигурки, Blu-ray и подписки.

ᐳ Когда внутри жанра накапливается слишком много штампов, авторы начинают смеяться над ними — часто неосознанно. Герои сами комментируют сюжетные клише, но не выходят за их пределы. Возникает «псевдоирония»: фан-сервис, мета-юмор, ссылки на жанр ради ссылок.

ᐳ Пустой скелет. Пародии умирают. Остаётся оболочка. Жанр сводится к чеклисту: завязка, бой, крик, флэшбек, финал. Без души. Без мысли. Просто контент.

Важное уточнение: Зритель не виноват в начале цикла, но участвует в его закреплении. Когда жанр только зарождается, зрителей, способных массово влиять на тренды, ещё нет. Именно авторы и продюсеры первыми начинают: копировать удачную формулу, встраивать её в рынок, упрощать ради повторяемости. Зритель не просил клонировать авангард. Он просто пришёл позже и застал уже формализованный жанр, где всё «так и должно быть».

Ответственность на этом этапе полностью лежит на авторах и продюсерах. Зритель начинает участвовать позже — как «подтверждающий» механизм. Когда зритель видит повтор, он: либо радуется знакомому, либо не замечает, что это клон — особенно новички, либо чувствует усталость, но продолжает смотреть по инерции. Это уже потребитель. Он не виноват в появлении мусора, но он помогает мусору оставаться на плаву.

Ответственность на этом этапе полностью лежит на авторах и продюсерах. Зритель начинает участвовать позже — как «подтверждающий» механизм. Когда зритель видит повтор, он: либо радуется знакомому, либо не замечает, что это клон — особенно новички, либо чувствует усталость, но продолжает смотреть по инерции. Это уже потребитель. Он не виноват в появлении мусора, но он помогает мусору оставаться на плаву.

ㅤПочему так происходит? Молодые сценаристы и режиссёры часто не понимают, почему работают определённые приёмы. Новое поколение выросло на штампах. Они не помнят, откуда всё началось. Они копируют форму, не зная, зачем она нужна. Следствие — жанр умирает, когда в нём перестают задавать вопросы. Когда автор больше не думает, зачем делает флешбек. Вот тогда жанр превращается в мусор.

VI. Аутсорс и производственный комитет: почему аниме делают на износ.

ㅤ

ㅤРабочие руки из других стран, студии на грани банкротства, вечные дедлайны — всё это не случайность. Это следствие бизнес-модели, о которой почти не говорят, хотя она влияет на каждый второй тайтл. Ты смотришь аниме: сильный старт, хороший визуал, неплохие герои. А потом — всё сыпется. Сюжет буксует, темп проваливается, анимация упрощается. Почему?

Причина — система.

ᐳ Производственный комитет — группа инвесторов (обычно четыре-шесть компаний), которые совместно финансируют создание аниме. Каждый — со своими интересами. Один хочет экранизировать ранобэ ради продажи. Другой — добавить фансервис, чтобы продавать фигурки. Третий — требовать, чтобы аниме шло ровно двенадцать серий, потому что под это куплен слот на ТВ.

ᐳ Студия — это фабрика исполнения. Она не владеет IP. Все права — у комитета. Всё, что она получает — фикс за выполнение и выживает от заказа до заказа. Сценаристы работают под: давлением дедлайнов; правками инвестора; цензурой; продукт-плейсментом; шаблонами жанра. Иногда студия сдаётся на 8 серии — потому что нет денег даже на кофе, не говоря уже о ретейках. Анимация может быть урезана. Музыка — заменена.

Пример: Samurai Champloo создавался в условиях реального тайм-продакшна. Это был не эксперимент — это была вынужденная мера, потому что буфера не было вообще.

Пример состава:

ᐳ Издатель оригинала — Kadokawa, Shueisha и др.

ᐳ Телеканал — TV Tokyo, Fuji TV.

ᐳ Музыкальный лейбл — Aniplex, Lantis.

ᐳ Игровая компания — Bandai, Sega.

ᐳ Платформы/стриминг — AbemaTV (Япония).

ᐳ Издательство Blu-ray/DVD — Aniplex.

ᐳ Фигурки, мерч — Good Smile Company, Movic.

Почему всё аутсорсят? Потому что Япония просто не справляется с объёмами. Индустрия перегрета: слишком много тайтлов, слишком мало рук. Поэтому студии массово передают работу за границу — Южная Корея, Вьетнам, Китай, Филиппины. На аутсорс уходит: ин-бтуины (межкадровая анимация); черновая покраска; бэкграунды; даже кей-анимация (ключевые кадры). Это — дёшево, быстро, позволяет выжить при трёх-месячном продакшене на двенадцать серий

VII. Почему мнение «извне» важно, даже если аниме — локальный продукт.

На первый взгляд, в этом есть логика: автор говорит «своим», в рамках своей культуры. Но уже к 2000-м ситуация начала меняться, а в 2010-х — изменилась окончательно. Сегодня:

ᐳ Стриминговые платформы (Netflix, Crunchyroll, Disney+) напрямую финансируют и лицензируют японские студии.

ᐳ Мерч, Blu-ray и локализации приносят миллионы долларов за пределами Японии.

ᐳ Некоторые сериалы делают изначально с прицелом на глобального зрителя — как визуально, так и структурно.

Существует явление, известное как cultural feedback — культурная обратная связь. Это когда произведение, созданное в рамках одной культуры, воспринимается аудиторией из другой — и уже в переосмысленном виде возвращается к создателям, влияя на будущие работы. То есть:

ᐳ Локальный автор создаёт что-то «для своих».

ᐳ Это воспринимается и переосмысливается аудиторией «снаружи».

ᐳ Эта обратная связь (feedback) влияет на будущее творчество автора или жанра.

Примеры:

1. Шиничиро Ватанабэ, автор Samurai Champloo, вдохновился западным хип-хопом и сэмплированием. Он прямо говорил, что идея «визуального сэмпла» легла в основу его режиссуры: Эдо + хип-хоп = новый гибридный стиль, понятный и «своим», и «чужим». Ссылка: medium

2. После того как Princess Mononoke столкнулась с холодным приёмом на Западе, Хаяо Миядзаки и студия Ghibli осознанно работали над Spirited Away как над проектом, который поймут в любой стране. Это принесло им «Оскар» и мировой успех. Ссылка: Time Magazine

VIII. Разбор мифов.

ㅤСокрушим гнилые догмы и популярные самооправдания, которыми обмазываются те, кто боится смотреть в суть вещей.

ㅤМиф 1: «О вкусах не спорят». Это фраза-отмазка. Вкус — не врождённый дар, а навык, который формируется через: наблюдение, сравнение, разбор, опыт. Ты не можешь улучшить вкус, не оспаривая его. Иначе ты не развиваешься — ты просто потребляешь.

ㅤМиф 2: «Не обязательно всё разбирать, просто наслаждайся» Если ты не умеешь разбирать, ты не понимаешь, чем именно наслаждаешься. Ты не чувствуешь смысл, ты чувствуешь нейронный всплеск.

ㅤМиф 3: «Попкорновое — хаваю. Претенциозное — тоже хаваю, но уже со смыслом». Такое поведение — типичная повадка культурного хамелеона, который жрёт всё подряд, лишь бы вписаться в оба лагеря. И якобы ты весь такой «эклектичный», «открытый». Такие «всеядные» не разбираются ни в чём, зато делают вид, что «у них широкий спектр вкусов».

ㅤМиф 4: «Мне нравится — значит, я искренне анализирую». Нет. Глубина — это не свойство объекта. Это свойство взгляда. Ты можешь: думать о меме глубже, чем кто-то — о Достоевском, или смотреть «Евангелион» как фон под пельмени. Нравится ≠ понял. Впечатление ≠ анализ.

Разберём конкретный пример того, как человек может ошибаться. Ниже — реальные слова оппонента, которые иллюстрируют, как поверхностная реакция мешает увидеть структуру и смысл:

Тезис один: «Главный герой мастурбирует на грудь раненой, без сознания подруги. А по оценкам — это якобы глубоко и философски. А если я просто вижу, что он достал причиндал и дрочит на полумёртвую девушку — кто из нас неправ?»

1. Ты это увидел, но что автор показывает? Как снята сцена? В каком контексте она находится? Намерение автора важно не меньше твоей реакции. Если сцена снята не для возбуждения, а для того чтобы вызвать отвращение, ужас, моральное напряжение — это драматический приём, работающий на конфликт и смысл.

2. Допустим, это омерзительный поступок героя. Если сцена вызывает у тебя отвращение — значит, она работает. Сцены насилия, извращений, подлости не обязаны быть «нравственными». Их задача — создать этическое напряжение. Как ты реагируешь — это уже вопрос твоей системы ценностей и способности анализировать художественное выражение.

3. Что ты можешь сделать? Разобрать сцену, а не только реакцию на неё. Какая была завязка? Что происходит в голове героя? Есть ли символический слой? Как отреагирует мир после этого, есть ли последствия? Камера: фетишизация или деперсонализация? Если всё это отсутствует, если сцена реально оправдывает действия героя или эстетизирует насилие — тогда да, это тупо, пошло и заслуживает критики.

Тезис два: Не люблю псевдофилософию. Я не против сложных произведений. Но если ты тратишь чужие деньги, с тобой работает команда — постарайся выразить мысль понятно, а не заваливать всё туманными метафорами. Вот, допустим: чайка срет на дерево. Автор — в восторге, видит в этом борьбу человека с природой. А зрители ещё миллион смыслов напридумывали. А если это просто чайка срет?

1. Это справедливое требование к рекламе, инструкциям и докладам, но не к искусству. Если художник думает только о том, чтобы быть «понятым» всеми и сразу — он превращается в официанта. Если тебе «непонятно» — это не значит, что произведение провалилось. Это может значить, что ты ещё не дорос до его вопросов. Или не попал в нужную оптику. Кроме того, «понятно» — не значит «просто».

2. Да, буквально это просто физиология птицы. Но культура вся построена на метафоре. Всё, что мы называем искусством, существует не в объекте, а в интерпретации. Пример: автор рисует пустой стул. Он просто рисует стул. Но зритель видит одиночество, смерть, ожидание. Смысл «надумывается». И в этом его сила. Потому что смысл рождается не от одного, а между двумя: между тем, кто сделал, и тем, кто смотрит.

Тезис три: Ставьте оценки, как хотите — с разбором или просто на эмоциях. На длинной дистанции всё равно сработает коллективный интеллект: средняя оценка выровняется и будет примерно отражать реальное качество. Разница между сайтами вроде Shikimori и MAL — минимальна, в пределах 0.1–0.2 балла у большинства тайтлов.

1. Центральная предельная теорема работает только при: независимых, случайных, непредвзятых оценках; репрезентативной выборке; стабильных, неискажённых критериях. На практике, оценки ставят: по первым сериям, по настроению, по хайпу, в пьяном угаре, и чаще всего — без анализа. Огромная часть зрителей ставит оценку, не поняв даже жанр. В итоге «средняя оценка» отражает не качество тайтла, а массовую реакцию в момент хайпа.

2. Даже при больших числах выборка может быть нерепрезентативна. На аниме-сайтах оценки ставят в основном: фанаты жанра, постоянные зрители, и те, кому вообще не лень голосовать. То есть — не случайная публика, а предвзятая. Так что выравнивание среднего в этом контексте не равно «истине», это просто статистика в замкнутом круге.

Тезис четыре: Единственное, с чем я не согласен — это важность контекста. Если речь о массовом развлечении, мне всё равно, кто и когда это сделал. Контекст может быть интересен, только если сам тайтл настолько зацепил, что я хочу узнать больше об авторе. А в обычной ситуации — он не нужен. Например, я бросил SAO на втором сезоне, потому что автор повторяет одну и ту же идею в каждой арке. И мне не важно, в каком он был настроении или в каком году писал — это не влияет на мою оценку.

1. Если просто «развлекаешься», контекст тебе ни к чему. Но тогда не надо путать развлечение с анализом. Без контекста ты оцениваешь не само произведение, а свою реакцию на него. Это — не плохо, но и не аргумент. Никто не говорит: «Это хорошо, потому что старое». Контекст нужен, чтобы точнее понять замысел, стиль, ограничения, этап развития жанра или автора.

2. Когда ты не учитываешь контекст, ты можешь обвинить автора в примитивности, хотя он работал в рамках тогдашних ограничений. Или наоборот — принять поверхностную поделку за откровение, потому что не знаешь, что всё это уже было тридцать лет назад и гораздо лучше сделано.

IX. Источники и литература:

В разработке. ¯\(ツ)/¯

Aristotle — Poetics

George Dickie — The Art Circle

Arthur Danto — The Artworld

plato.stanford.edu/entries/art-definition/

plato.stanford.edu/entries/beardsley-aesthetics/

@Томас Д. Райан, мне лень дальше перепрошивать нейронку. Ты так и не понял главного: твоя «эстетика» как набор формальных правил — это современная выдумка. У Дамаскина эстетический критерий — богословская истинность образа. Требовать от него анализа композиции — это уровень первокурсника, пытающегося подловить препода. Вся эта демагогия (особенно прыжок к Рембрандту) лишь подтверждает, что твоя статья — поверхностный кал. Скучно, дальше сам. Может, у господина@Tam! хватит выдержки продолжать этот ликбез.@Tam!Я имела в виду, что все эти практики были от пифагорейцев, а не от самого Пифагора. Он, хоть и является неким новатором, основа его учения концентрировалась не на красоте и её соизмеримости. Он считал, что математические формулы и расчёты связаны с фундаментальной логикой мира, и противоречить утверждению 2+2=4 это абсурд, нарушающий основополагающие истины

То есть, Пифагор первооснователь идеи числовой гармонии как структурного принципа мира, акцент на логике и неизменности чисел. А Пифагорейцы же как его последователи, развили учение в сторону эстетики, музыки, геометрии и теории красоты. Поэтому уместнее говорить о школе Пифагора и его последователях в заданном тобой контексте

@Tam!,@Tam!Вы до сих пор не осознаёте ироничность ситуации, в которую себя загоняете. По логике ваших слов получается что вы самопровозгласили себя первым российским мыслителем, написавшим первую научную работу. Понасенков шут гороховый, но у него хватало ума смеяться над собой. Вы на серьезных щщах продолжаете выдавать пустую софистику за теорию.

Дело не в том, что вы не знаете или не хотите знать отечественных предшественников, а в добросовестности.

Предлагаю ничью, по-моему дальше говорить бессмысленно.

@Томас Д. Райан@mr. rager@Tam!, прошу прощения, если моё обращение навело вас на мысли, не подобающие джентльмену. Позвольте внести ясность в нашу диспозицию.@Tam!@mr. rager,@atzan@Tam!, И всё же вопрошу. А в чём же вы видите проблему в соотношении эклектики к знанию? К тому же вы удачно резюмировали суть — обозреть; дать новый взгляд, для тех, кто с этим ранее не был знаком.@Tam!@Tam!,@atzan, Если бы автор в обзоре эволюции эстетических взглядов остановился на 19 веке и не стал бы продолжать дальнейшее продвижение философской мысли к полной деконструкции, приписывая это к классическим философским традициям, то статья была бы полезной как источник, только не первого сорта. Она вводит в заблуждение неосведомлённого читателя, тк в ней замалчивается борьба течений. Это важно в контексте феномена аниме, которое возникло и процветало на основе определённых, в том числе и ущербных, ценностей.Вольный пересказ известных дефиниций не совсем отвечает на кричащий вопрос в названии статьи "Как понимать аниме". Большое количество шлака лучше никак не понимать, для чего нужно предварительно обозначить критерии деструктивности шлака чтобы выделить шедевры и середняки.

В сухом остатке, статейка выглядит провокационной агиткой хайпующего на всяком

дерьмене том шоколаде излишне самолюбивого и обидчивого автора@Томас Д. Райан@Tam!,@Tam!@Томас Д. Райан, ящетаю не хватает раздела о пагубной зависимости и деструктивном влиянии на детские неокрепшие умы западных мультиков, которые формируют модели поведения, тон общения, например такой как у вас сейчас.@Оставь Сигарету@Tam!, ждем от тебя статью получается?Пример: если каждый обидчик обязательно наказывается, то герой, сделавшись таковым, должен, согласно заявленному, пострадать. В противном случае теряется вера в произведение, видеться халтура.

— С чего бы логику одного не перенести на другое? Например, издавна организм сравнивают с государством: дороги - вены, столица - мозг, СМИ - гормоны удовольствия.

— Само по себе замечание верное, но для полной картины замечу, что в этой статье Томас многим терпимее к тому, что он считает невежеством.

— Это верно. Но это - частность, а не весь дух статьи.

@ggalienМетафизика, начиная примерно глубже уровня поверхности и противопоставления биологии и психологии, которая должна была умереть ещё полтора века назад. Держи ликбез, автору статьи тоже

Да и удивительно, как это противоречие до сих пор в статье

@ggalien,и то, что автор не знает про смерть Автора, в отличии от любого первокурсника, хотя у него была пара недель на реакцию

@ggalien,Или что-то в этом роде:

И

(Не приоритет, а гегемония) Ладно, беру слова назад, диагноз — биполярочка

Или максимально отчуждённые бытовые термины. Объяснять почему?

А это я так, пробежался по верхам. Я ведь думал он придёт за двести коммов к консенсусу, эх

@Doнu— Чем тебе не нравится сравнение столицы государства с головным мозгом?

@ggalienТо, что это головной мозг, но в тоже время транспортная артерия как сердце, центр политики как гормональная система, Москва как разрастающийся аппендикс, забирающий в себя проблематику системы и разрастающийся до болей, руки столицы как сравнение из тоталитарных советских времён и всё это в одном месте. Столица это не головной мозг, столица это...

Кроненберг

@Doнu— Забавно, как ты свой ответ, умещающийся в кратком "потому что", залил такой водой.